——永州馆藏文物随笔系列之一

◇ 平德 楚天雨

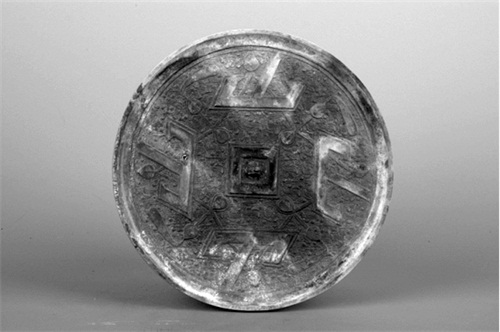

战国十二竹叶四山纹铜镜照片

在湘南古城永州的中心,有一个地方名叫鹞子岭。此岭是东山的北脉,虽然海拔仅百余米,却是永州历史文化的核心区域。永州古城的标志性建筑——镇永楼就曾矗立在此岭之巅。

其实,要说真正的历史,鹞子岭上的镇永楼只能算年轻的小字辈,因为就在鹞子岭的东北麓,有一块大约一平方公里的区域(即今天的永州监狱、市木材公司及南津渡办事处麻元村一带),是永州市战国墓和大型西汉墓集中之处。这里自上世纪七十年代(1971年)湖南省第三监狱(永州监狱前身)由邵阳迁至这里开始,在接下来的三十年里,经永州市文物工作队和零陵文物管理所发掘的鹞子岭战国墓共有20余座,墓坑长有1米~4米、4.5米,宽有1米~2米,深度有2米~4米。虽然墓葬规模较小,一般长2米,宽1.5米,深1~2米,棺椁尸首无存,但出土的随葬品有青铜器、铁器、陶器等。也就是在这期间的1992年,人们在施工的过程中发掘出了这块战国十二竹叶四山纹铜镜。

站在永州博物馆的展柜前,仔细端详这块灰绿色的古铜镜,仿佛看见一位慈祥的老人,隔着岁月的玻璃在向我们微笑。那笑容像春风,令人心湖碧波荡漾。如果不是把它作为文物,放在永州的历史长廊中予以展示,常人很难想象,这块外直径15.8厘米,内径15.6厘米,肉厚0.4厘米,重330克的古铜镜,在永州历史上竟有如此的分量。据文物专家鉴定,它属实用器,表面非常光洁,如同战国时期宫殿里贵妃们的脂粉,带给人们无限想象。镜圆形,三弦钮,方钮座。纹饰由地纹和主纹组合而成。地纹为竹叶纹,让人感受到两千多年前湖湘大地的勃勃生机和青青翠竹的丝丝绿意。看见竹叶纹,我忽然想起零陵的雅号——竹城,城中心有上世纪初建立的竹城标志,不由得思考:是当时领导干部的先知,还是冥冥中的巧合?而在这块古铜镜地纹之上于凹面方格的四周,居然向外伸出四组连贯的花瓣,在各组花瓣之顶端又连接一棒槌状的长叶纹,四组花瓣与长叶纹将镜背分为四区,每区内有一倾斜的“山”字,在各“山”字之左有一片花瓣。全镜的花瓣均以窄蒂纹相连接。

沧桑、精致、古朴、完美。这是我对战国十二竹叶四山纹铜镜的直接印象。

这种铜镜,显然不是古人梳妆之用品,否则,在我们眼前就会出现一个衣袂飘飘的妙龄女子,款款走到镜前,宛如一朵落花,褪去了仙凡的颜色,染上俗世的素衣,却不被俗世所干扰。这朵落花,嫣然一笑,化为穿越千年的春风。

作为永州人,我们应当感谢舜帝姚重华,是他让永州跟黄河流域的古地名一起,早早进入了中国的历史和人们的视野。据古文献记载,在距今四五千年前的尧舜时代,人们已开始冶铸青铜器。黄河、长江中下游地区的龙山时代遗址里,经考古发掘发现了当时的青铜器制品。舜帝晚年南巡,最后归葬于永州之野的九嶷山。或许,就是他将青铜技术带到了湖湘地区。尽管那时候的青铜技术,还处在萌芽阶段,但毕竟是一缕让人惊喜的文明之光。

经过一千多年的薪火相传,到了距今二千七百年至三千三百年前的夏、商、西周、春秋及战国早期,华夏大地迎来了青铜器的鼎盛期,俗称中国青铜器时代,延续时间约一千六百余年。这个时期的青铜器主要分为礼乐器、兵器及杂器。其中,乐器主要用在宗庙祭祀活动中。接下来,就是青铜器的转变时期,也就是战国末年至秦汉末年这一时期。由于传统的礼仪制度已彻底瓦解,铁制品已广泛使用。到了东汉末年,陶瓷器得到较大发展,把日用青铜器皿进一步从生活中排挤出去。一直到隋唐时期,铜器主要是各类精美的铜镜,一般均有各种铭文。

而从眼前的这块战国十二竹叶四山纹铜镜外形可以看出,战国晚期青铜工艺技术较初期有了很大的进步,突出表现在刻镂画像工艺上,这种工艺是后来延伸到在比较薄的壶、柸、鉴、奁上制上细如发丝的刻镂画像图画,题材以水陆攻战、狩猎、宴乐礼仪等为主。这些图画是在铸成器形后,用钢刀刻镂加工制成的。而在厚度仅为0.4厘米的铜片上刻出精细的竹叶纹以及四个“山”字,足见其加工过程中的用心。观其外表,我们眼前似乎出现了工匠们挥刀小心翼翼雕刻的身影,甚至可以看得见他们额上豆大的汗水。

中国是青铜古国,纹铜镜的种类自然有很多。而战国时期的纹铜镜,除了羽状纹、蟠螭纹、鱼鳞纹、菱形纹、四叶纹、龙凤纹、连弧纹兽纹、云雷纹、饕餮纹、狩猎纹和几何纹等之外,最常见的就是山字纹。

看见这个山字纹,我不禁有点迷惘:山,是地面的高耸部分,在大自然尤其是中国的南方随处可见。可是,把“山”刻在古铜镜上,究竟蕴藏着什么玄机呢?

有人认为,“刻四山形以像四岳,此代形以字。”有人认为,山在中国古代往往与不动、安静等观念结合在一起,因此在铜镜上使用大的山字表示山图形,如同福,寿,喜等字一样,含有强烈的吉祥寓意。

这些猜测都有各自的一些道理,但不能令我们完全信服。因为在我们的脑海里,显现的都是一些高大雄伟,谷深路险的大山,都是一些生态资源丰富,又栖息着凶禽猛兽的大山。这一切景象都源自我们所阅读过的《西游记》《封神榜》《神仙传》《搜神记》等神话小说,还有《山海经》《淮南子》等古籍,在这些文献中,山是神秘莫测的,是神灵的寄居之所。读过《山海经》的人都知道,这本书把我国山地划分为二十六个区,记载了四百五十座山以及各山的神灵。由于有些山峰“高与天接”,古人就把它想象成天地相同的道路而加以崇拜。《淮南子·地形训》:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”又由于山谷中能生云而云可以至雨,所以古人就以为山能兴云作雨。《礼记·祭法》:“山林川谷丘陵,能出云,为风雨。”甲骨卜辞中有许多祭祀山岳的内容,殷人已经把山神当成了求雨、止雨、祈年的对象。这种对山神致雨功能的信仰一直流传到春秋、战国时代。《史记·赵世家》中还有“晋大旱,卜之,曰霍泰山为祟”的记载。所以说,我们更倾向于战国时期出现的这类山字纹,表达的是老百姓的一种很简单的图腾崇拜,即山崇拜。这应该是战国晚期人们铭“山”于铜镜的主要原因之一。

山神崇拜本是人类早期的一种自然崇拜,但当一些名山被想象成天神寄居之所和通往上天的道路之后,这些名山的祭祀就为官方所垄断。《礼记·王制》:“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯。诸侯祭名山大川之在其地者。”历代帝王在许多名山封禅祭天地,向天地报功,表明自己是顺应天命而进行统治的。《史记·封禅书》:“管仲曰:古者封泰山,禅梁父者七十二家。”公元前219年,秦始皇率领文武大臣及儒生博士70人,到泰山去举行封禅大典。之后,又到附近的梁父山行了禅礼。但随着统一帝国的出现,大致在西汉时期确立了以五岳为代表的山岳祭祀系统,以后历代沿袭,奉为祀典,并屡屡加封。只是汉代以后,山神信仰逐渐失去了自然崇拜的性质,山神不再是兴云作雨的主体,因而汉代以后山字纹镜也随即消逝。

周敦颐的《太极图说》里有这样一句话:“太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。”我们在永州博物馆欣赏战国十二竹叶四山纹铜镜时也有这样的感受。俯瞰展柜中的这块古铜镜,我忽然发现,圆圆的铜镜像一口圆圆的池塘,而那中间的回字形方块像投入池塘中的石头,竹叶纹就是石头入水后荡起的涟漪,至于那四个“山”字,则是受惊的四只青蛙。因为在中国铜镜众多地原始纹样中,有一种纹叫古蛙纹,其形态从早期的半坡、庙底沟彩陶蛙纹饰,到后期的齐家文化蛙纹,最终演变成先秦青铜器、编织物上的“勾连云雷纹”。而这块铜镜上的“山”形纹饰,非常明显地就是勾连云雷纹的一个单元部分,仿佛是她临水的一个倒影。

透过战国十二竹叶四山纹铜镜,我们可以看到潇湘大地上一种最古老、最淳朴的精神图腾,它是中华民族精神图腾的重要组成部分。

首页

首页

市政府

市政府

政务要闻

政务要闻

政务公开

政务公开

办事服务

办事服务

政民互动

政民互动

政府数据

政府数据

幸福永州

幸福永州

湘公网安备 43110302000125号

湘公网安备 43110302000125号